La récente publication de la loi Omnibus suscite déjà de nombreux débats dans l’écosystème de la finance durable. En reconfigurant le calendrier et en introduisant de nouveaux seuils d’éligibilité, il est essentiel de bien saisir les tenants et aboutissants de ces nouvelles dispositions.

1.La loi Omnibus porte mal son nom

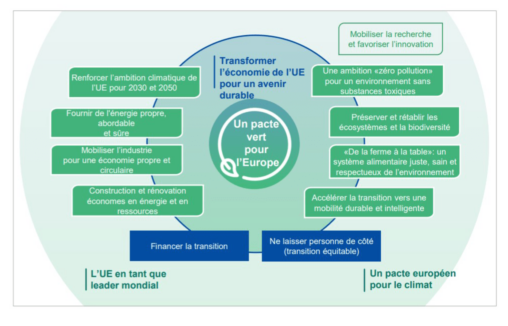

La loi omnibus est une directive européenne dite « omnibus » qui porte sur :

- La directive CSRD,

- Le règlement sur la taxonomie verte,

- Et le devoir de vigilance européen (CS3D)

La boussole de l’UE a pour un objectif de réduire la charge administrative d’au moins 25 % pour les grandes entreprises et de 35 % pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Il existe deux types de législations omnibus au niveau de l’Union Européenne, qui reflètent les types de législations habituelles de l’UE : les règlements omnibus et les directives omnibus.

Les directives omnibus visent à modifier les directives existantes. Elles sont en général proposées par la Commission Européenne, et doivent être adoptées par le processus législatif européen du « trilogue » qui implique une lecture de chaque instance européenne : le Conseil, le Parlement et la Commission. Une fois adoptées et votées, les directives omnibus doivent en principe être transposées par les Etats-membres de l’Union Européenne.

Pour la transposition en droit français de la directive omnibus la directive insiste sur un point précis de timing (page 6)

« The commission invites co legislators to reach rapid agreement on that postponement in particular to provide the necessary legal clarity for undertaking in the 2nd wave that are currently required to report for the first time in 2026 for financial year 2025 »

Les directives doivent être transposées dans le délai fixé lors de leur adoption (généralement dans les 2 ans). Lorsqu’un pays ne transpose pas une directive, la Commission peut engager une procédure d’infraction.

En conclusion, nous sommes sur une situation cocasse pour les wave 2 et la wave 3 de la directive CSRD. Situation juridique entre la directive CRSD actuelle (directive 2022/2464 CSRD) et cette directive omnibus qui n’a pas encore été discuté au niveau de l’UE.

Comment vont réagir les patrons des sociétés concernées par les wave 2 et 3 ?

Voici la vraie question. Nous allons rentrer dans une observation des sociétés de la wave 2 qui vont continuer à appliquer la directive CSRD actuelle en travaillant sur un projet de fond et les autres qui vont attendre l’application de cette nouvelle directive omnibus

Cette situation juridique peu commune va nous amener probablement vers des cas de Green washing

–

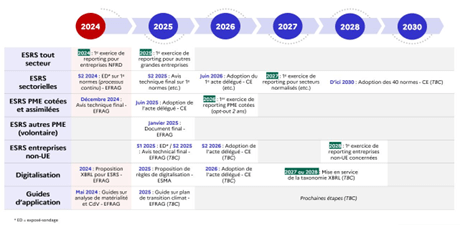

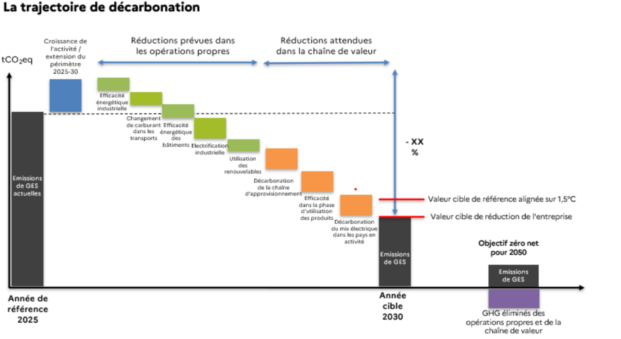

2.Un calendrier bousculé, mais des objectifs intacts

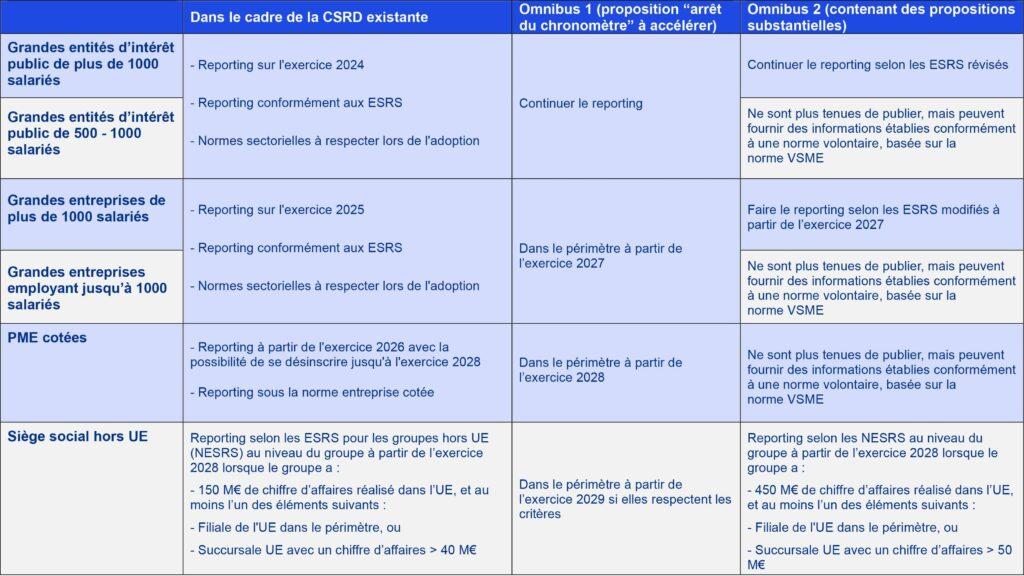

La publication de la loi Omnibus rebat les cartes pour les entreprises soumises à la CSRD. Le report de deux ans (à 2028 au lieu de 2026 pour les grandes entreprises de la « wave 2 » et 2029 pour les PME cotées de la « wave 3 »)

–

3.Un seuil d’application relevé à 1000 salariés

Le seuil d’application relevé à 1000 salariés consiste à aligner CSRD et C3SD. En relevant le seuil d’application à 1000 salariés, la Commission européenne entend recentrer les efforts de reporting sur les grands émetteurs.

–

4.Un standard VSME pour les plus petites structures

Les entreprises en dessous du seuil de 1000 salariés pourront recourir à un standard de reporting simplifié (VSME), inspiré du modèle PME/TPE élaboré par l’EFRAG. Si l’obligation légale disparaît, l’engagement volontaire gagne en importance : dans un contexte de chaînes de valeur mondialisées, les donneurs d’ordre exigent souvent des informations ESG de la part de leurs fournisseurs, quelle que soit leur taille.

–

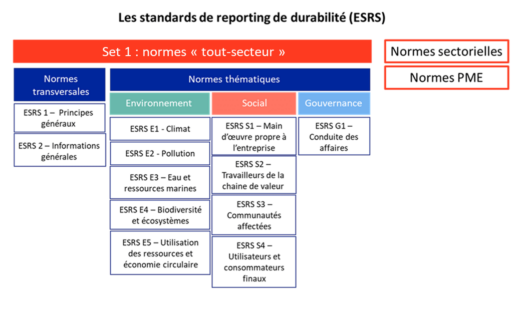

5.Révision à venir des ESRS : cohérence et réduction de la charge

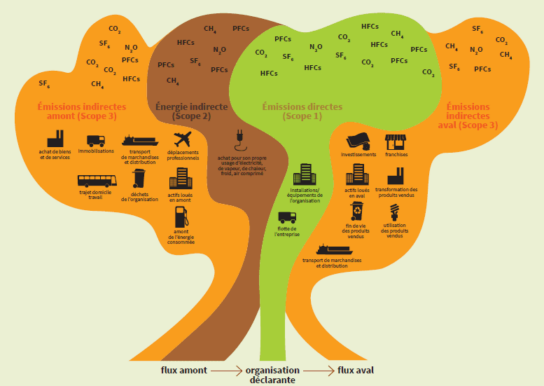

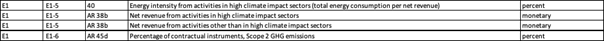

Les normes ESRS, déjà publiées dans une version initiale (12 normes), feront l’objet d’une révision (à priori information sur le scope 3) pour simplifier et clarifier certaines exigences de publication, tout en assurant une cohérence renforcée avec d’autres textes (Taxonomie, SFDR, etc.).

–

6.Vers un reporting Taxonomie à la carte

La Taxonomie resterait obligatoire pour les entreprises de plus de 1 000 salariés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 450 millions d’euros.

En revanche, celles employant plus de 1 000 salariés mais dont le chiffre d’affaires est inférieur à 450 millions d’euros pourraient choisir d’y adhérer volontairement. Dans ce cas, leur reporting serait allégé, se limitant aux indicateurs de chiffre d’affaires et de CapEx, avec une publication optionnelle pour les OpEx.

Par ailleurs, un niveau de flexibilité supplémentaire serait introduit, permettant aux entreprises de déclarer un alignement partiel si l’intégralité des critères d’examen technique ne sont pas respectés.

–

7.Disparition des standards sectoriels

Initialement annoncés pour tenir compte des spécificités de certains secteurs (énergie, finance, etc.), les standards sectoriels disparaissent du dispositif.

–

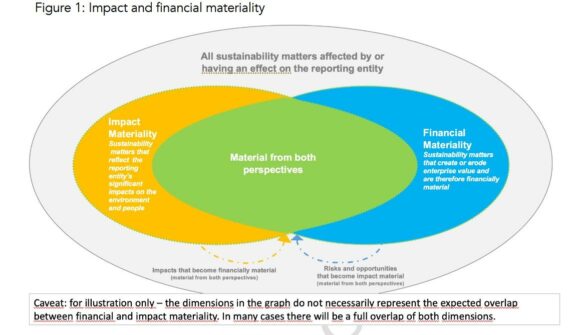

8.Double matérialité : l’ADN reste inchangé

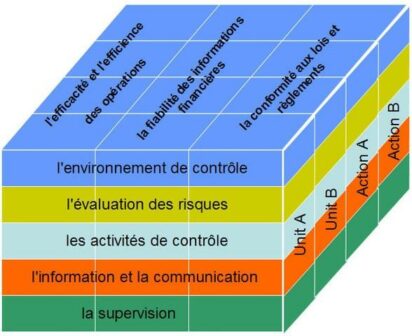

La double matérialité – évaluer à la fois l’impact des enjeux ESG sur l’entreprise et celui de l’entreprise sur la société et l’environnement – reste au centre du dispositif.

–

9.Assurance de l’auditeur

La certification par un auditeur, selon une assurance limitée, demeure inchangée. L’idée d’une assurance raisonnable, plus stricte, est pour le moment écartée.

–

10.Enjeux pratiques : l’interdépendance avec d’autres normes

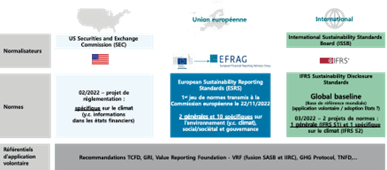

Au-delà du texte de la loi Omnibus, les entreprises doivent composer avec un paysage réglementaire en constante évolution : SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), Taxonomie verte, ou encore les projets de standards internationaux IFRS S1 et S2. L’alignement entre ces référentiels est crucial pour éviter les doublons et simplifier la collecte de données. La Commission européenne entend poursuivre cet effort de convergence au cours des prochains mois.

–

11.Les prochaines étapes et recommandations

Après l’examen et l’adoption par le Parlement européen et le Conseil, les actes délégués affineront les modalités d’application (périmètre, indicateurs, etc.). Les entreprises qui restent dans le champ d’application de la CSRD doivent donc poursuivre leurs préparatifs : cartographie des risques ESG, collecte des données, mise en place de process internes et sensibilisation des équipes. Les quelques mois de délai ne dispensent pas d’une planification rigoureuse, au risque de subir un effet de rattrapage à la dernière minute.

En conclusion…

La loi Omnibus marque une évolution majeure du cadre européen de reporting extra-financier, tout en s’inscrivant dans une dynamique de long terme pour la durabilité. Le relèvement du seuil à 1000 salariés et la suppression de certains standards spécifiques témoignent d’une volonté de simplification, mais la tendance de fond reste celle d’une plus grande transparence ESG. Les entreprises auraient tort de voir dans ces reports un simple répit : la pression réglementaire et la demande d’information des investisseurs ne feront que croître, surtout dans la perspective d’un alignement accru avec les référentiels internationaux.

UN PROJET ? UNE PROBLÉMATIQUE ?

Nicolas HOSTEIN

Expert Finance Durable

Haute Autorité de l’Audit (H2A)

Professeur ESCP Business School

Ex-DAF Les Mousquetaires