1. Le cadre Institutionnel

Quelle définition ?

La comptabilité en Triple Capital permet de mesurer les impacts positifs et négatifs (la création et la destruction de valeur) sur le capital environnemental et le capital social de nos structures, pour avoir une vision multi-dimensionnelle (pas seulement économique) dans les prises de décisions.

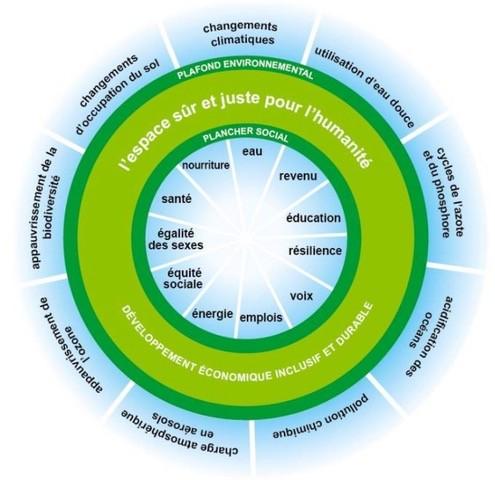

Sur ce sujet on entend souvent parler de la théorie du donuts. De quoi parle t’on ?

1. Théorie du donuts

Kate Raworth, économiste qui se consacre aux défis sociaux et environnementaux du 21e siècle, est l’autrice de « La Théorie du Donut, l’économie de demain en 7 principes », paru dans sa version française aux éditions Plon, en novembre 2018.

C’est à partir de cette présentation qu’elle se lance sur sa théorie

- Les sciences naturelles ont défini les limites extérieures, « le plafond ».

- La justice sociale permet de définir les limites intérieures, « le plancher ». Ces limites relèvent des droits humains, des besoins essentiels attachés à chaque personne pour assurer son épanouissement.

- Au sein de celui-ci se trouve l’espace sûr et juste pour l’humanité, dans lequel peut prospérer une économie inclusive et durable.

Cette théorie permet d’explorer le type d’économie dont le 21e siècle pour répondre aux grands défis qui sont relié au réchauffement climatique et ses conséquences.

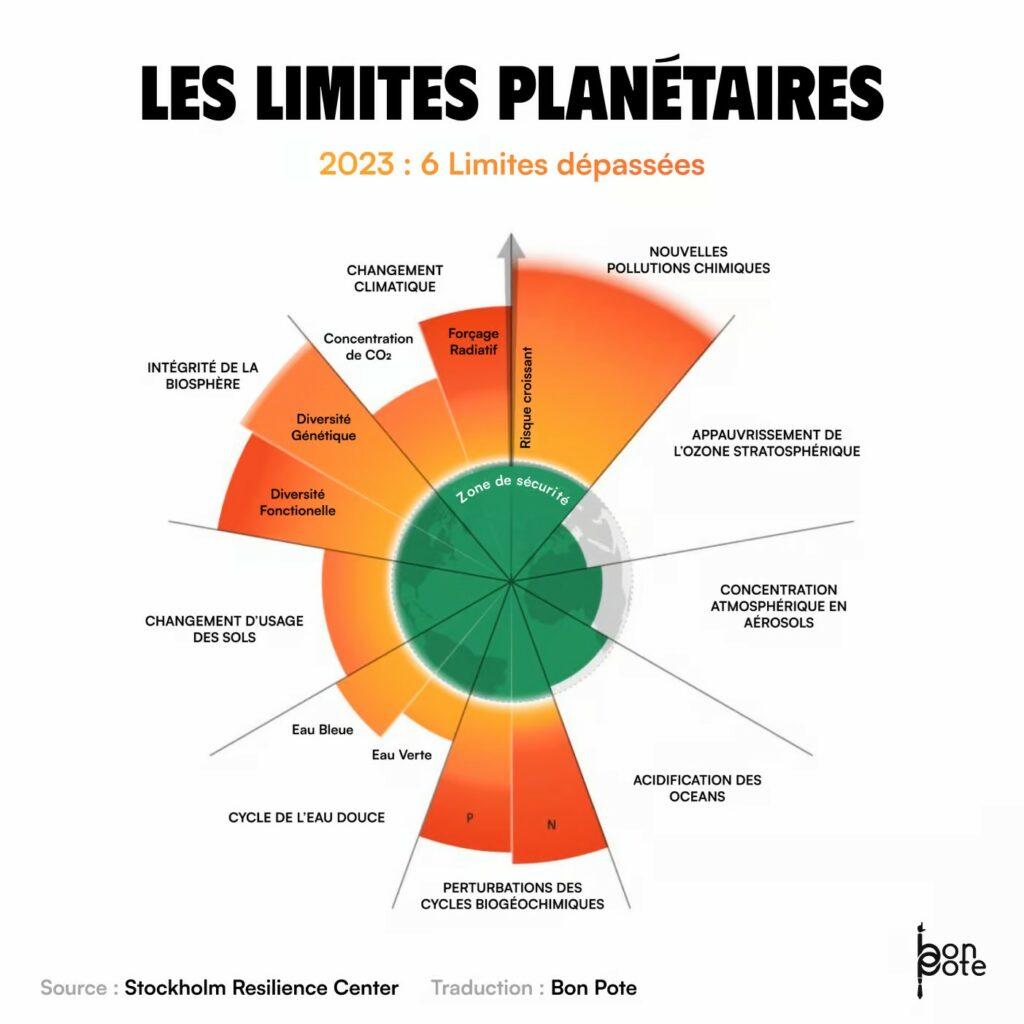

Le plafond environnemental du donut est lié aux 9 limites planétaires

Les limites planétaires sont des seuils à l’échelle mondiale à ne pas dépasser pour que l’humanité puisse vivre dans un écosystème sûr, c’est-à-dire évitant les modifications brutales, non-linéaires, potentiellement catastrophiques et difficilement prévisibles de l’environnement.

Le concept de limites planétaires est défini en 2009 par une équipe internationale de 26 chercheurs, menés par Johan Rockström du Stockholm Resilience Centre

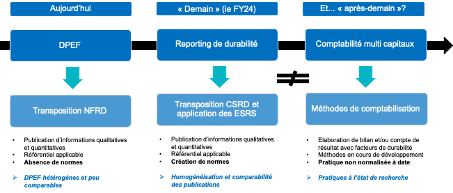

– Normes ESRS et application dans le temps (source ANC) –

Changement climatique

La concentration de CO2 dans l’atmosphère est l’un des paramètres permettant de mesurer le changement climatique. La limite a été franchie. En 1850, la concentration de CO2 dans l’atmosphère était de 280 parties par million (ppm). Elle est de 425 ppm en 2023.

Érosion de la biodiversité

Pour évaluer l’intégrité de la biosphère, on dispose de plusieurs indicateurs dont le taux d’extinction sur un million d’espèces par an. Alors que le seuil bas de la limite est fixé à 10 extinctions par an sur un million d’espèces, chaque année entre 100 et 1 000 extinctions sur un million d’espèces sont enregistrées dans le monde.

Perturbation des cycles de l’azote et du phosphore

L’azote et le phosphore sont des éléments indispensables à la croissance des végétaux. Le premier est naturellement présent dans tous les milieux, le second se trouve essentiellement dans les roches sédimentaires. Leur utilisation massive comme engrais, leur présence dans les rejets d’eaux usées, conduisent à polluer les milieux aquatiques et à perturber les écosystèmes.

Changement d’usage des sols

À l’échelle mondiale, le changement d’usage des sols s’évalue en comparant la surface forestière actuelle à celle d’avant 1700. Pour le bon fonctionnement de la planète, il est nécessaire de conserver 75 % de la superficie forestière « originelle » et de ne pas passer sous la limite critique des 54 % (moyenne des écosystèmes forestiers tropicaux, tempérés et boréaux). Aujourd’hui seules 60 % des surfaces forestières d’avant 1 700 sont encore boisées. La déforestation à l’échelle mondiale se rapproche dangereusement de la limite supérieure.

Cycle de l’eau douce

La limite sur le cycle de l’eau douce a été franchie en 2022. À cette date, les chercheurs ont pris en compte un nouvel indicateur en plus de celui de l’eau « bleue » (eau des rivières, lacs et nappes souterraines). Ils ont introduit l’eau « verte », c’est-à-dire la quantité d’eau absorbée par les végétaux ainsi que la perturbation de ces quantités par rapport à la période préindustrielle. Pour ce nouveau critère, les valeurs inférieures de la limite sont franchies, tandis que les limites supérieures n’ont pas été atteintes. En septembre 2023, plus de 15 % des sols planétaires présentaient un déficit hydrique quand la valeur limite est fixée à 11,1 %.

Introduction d’entités nouvelles dans la biosphère

Depuis 2015 et l’élargissement de son périmètre, cette limite planétaire concerne toutes les substances chimiques ou biologiques (plastiques, médicaments, pesticides, nanomatériaux, OGM…) susceptibles d’affecter les écosystèmes, les organismes vivants et la santé. Elle est quantifiée sous forme de pourcentage de produits rejetés dans l’environnement sans test de sécurité adéquat. Elle est largement dépassée.

Acidification des océans

Les océans absorbent 25 % du CO2 présent dans l’atmosphère. L’augmentation de la quantité de CO2 due aux activités humaines perturbe les équilibres biogéochimiques des océans. En s’y dissolvant, le carbone les acidifie. Le taux actuel est proche de la limite, sans toutefois la dépasser. Mais si rien ne change, elle sera atteinte en 2050.

Appauvrissement de la couche d’ozone

En 1987, la communauté internationale adoptait le protocole de Montréal pour réduire drastiquement la production et la consommation de substances détruisant la couche d’ozone, notamment les chlorofluorocarbures (CFC). Cette mobilisation a porté ses fruits : la concentration d’ozone dans la stratosphère a retrouvé des valeurs proches de l’ère préindustrielle.

Augmentation de la présence d’aérosols dans l’atmosphère

Si certaines des particules en suspension dans l’air sont d’origine naturelle, une part croissante provient des activités humaines, soit directement, soit indirectement lors de réactions chimiques entre des gaz ou des particules déjà présents dans l’air. Ces aérosols affectent le climat, soit en réfléchissant le rayonnement solaire (ils provoquent alors un refroidissement), soit en l’absorbant (ce qui réchauffe l’atmosphère).

2. Quelle application pratique en entreprise pour la mise en place d’une comptabilité en Triple Capital

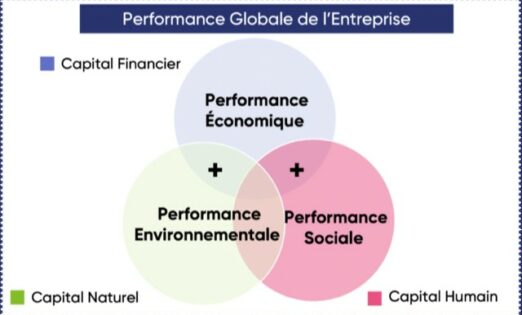

Le concept de triple comptabilité

Contrairement à la comptabilité classique, celle-ci prend en compte les coûts environnementaux et sociaux, en plus des coûts financiers. La comptabilité Triple est à la théorie du donuts par ces 3 piliers

Ce concept repose donc sur 3 piliers : performance économique, performance environnementale, performance sociale. Elle met ainsi 3 aspects en parallèle pour ne pas limiter l’évaluation des performances et des risques d’une entreprise à son économie.

Quel est le rôle de la triple comptabilité ?

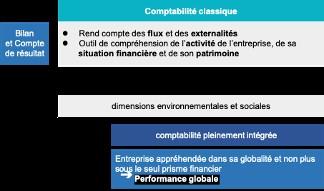

Reporting de durabilité et comptabilité triple capital : quelles différences ?

On comprend à travers cette représentation que les normes ESRS sont proche des sujets ESG mais ne comporte pas de notion de comptabilité.

On notera que la comptabilité triple capital dite aussi Comptabilité multi-capitaux par la CNCC (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes) est définie de la manière suivante :

- Élaboration de bilan et/ou compte de résultat avec facteurs de durabilité (dimensions environnementales et sociales)

- Méthodes en cours de développement

- Pratique non normalisée à date

Nous sommes donc sur un sujet à l’état de recherche

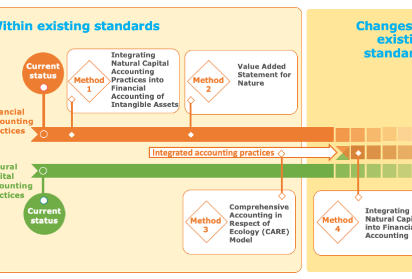

Les théories et normes comptables appliquées ont un impact sur la compréhension de la performance de l’entreprise. Il est alors nécessaire de s’assurer que les dimensions environnementale, sociale et de gouvernance sont intégrées à la comptabilité.

En effet, l’entreprise n’évolue pas seule mais en interaction et interdépendance constante avec la société et la nature, sur lesquelles son activité exerce des externalités positives ou négatives. Celles-ci doivent être prises en considération, et cela dans l’intérêt même de l’entreprise qui sera alors capable d’évaluer les risques qui pèsent sur son activité et que son activité fait peser sur son écosystème, pour assurer une prise de décision parfaitement éclairée.

C’est le but poursuivi par les travaux de recherche en matière de comptabilité intégrée menés en France depuis plusieurs années. Cependant, les différentes méthodologies, en cours d’expérimentation, n’adoptent pas les mêmes postulats, ne suivent pas la même application et n’aboutissent pas au même rendu.

5 méthodes coexistèrent

- Méthode SeMA

- Comptabilité universelle

- Modèle LIFTS (Limit and Foundations Towards Sustainability)

- Méthode Thesaurus triple empreinte

- Modéle CARE

Chaque méthode à ses qualités et ses défauts. Pour chaque méthodes le chemin est « identique » avec des points de repères suivants :

- Clarifier ses objectifs de stratégie et définir un périmètre de réalisation (périmètre lié à la chaine de valeur ou uniquement consolidé)

- Établir une gouvernance

- Faire preuve de pédagogie

- S’emparer des enseignements

- Inscrire la démarche dans le temps long

La méthode qui parlera aux directeurs financiers est probablement le modèle CARE et c’est celui que nous présentons ci-après :

La méthode CARE

Le modèle CARE, développé et expérimenté (en particulier par le cabinet «Compta Durable») depuis 2013, est porté par une communauté (scientifiques, académiques, professionnels, ONG, etc.), fédérée par la chaire « Comptabilité Écologique », au niveau de la recherche, et par le CERCES 3, au niveau des professionnels et des ONG. Il fait l’objet de plusieurs recommandations en France et à l’international.

CARE emploie le terme « écologie » dans son sens premier, qu’on peut définir ainsi :

« la science globale des relations des organismes [incluant humains et non-humains] avec le monde extérieur environnant, dans lequel nous incluons au sens large toutes les conditions d’existence [et de cohabitations] ». Cela implique donc un couplage fondamental et intrinsèque entre social et naturel.

La théorie sur laquelle repose ce modèle provient de plusieurs analyses scientifiques dont découlent trois constats :

- La notion de « capital » est, historiquement et en comptabilité « classique », une dette et non un ensemble d’actifs, contrairement à la vision du capital en économie et en comptabilité dite en « valeurs ».

La comptabilité « classique » est ainsi conceptuellement fondée sur le suivi des avances financières faites à l’organisation (par les actionnaires, les banques, les fournisseurs, etc.) au travers de leurs emplois et consommations dans le cycle d’exploitation de l’organisation ainsi que sur la garantie de remboursement, à terme, de ces avances : ces dernières constituent l’ensemble du capital financier de l’organisation, qui représente donc l’ensemble des dettes de l’organisation ;

- Les comptabilités en « valeurs » (de marché) favorisent les actionnaires / propriétaires au détriment des autres parties prenantes ;

- Les modèles comptables basés sur une approche néoclassique, fondée sur la « valeur » créée par la nature et les êtres humains, sont incompatibles avec des enjeux de préservation écologique sur base scientifique et collectivement acceptée.

En conséquence de ces constats, CARE est d’abord un cadre conceptuel comptable.

Elle explore scientifiquement la convergence entre comptabilité « classique » et enjeux de préservation écologique : CARE n’est ainsi pas un simple système de mesure, mais un système comptable complet, assurant un (re)cadrage global de l’activité des organisations.

Le modèle repose ensuite sur une extension systématisée du suivi des emplois/ consommations, dans l’activité de l’organisation, de ces capitaux ainsi que de la garantie de leur « remboursement » (préservation) à terme, impliquant la mise en place de comptabilités biophysiques et de tableaux de bords adaptés.

CARE conduit à la restructuration du modèle d’affaires : pour exploiter les entités capitales et ainsi créer de la valeur, CARE amène à s’interroger dès l’amont à la manière de préserver les capitaux utilisés pour cette création de valeur (à côté de la « fonction d’exploitation » est mise en évidence une « fonction de préservation »).

Méthodologiquement, CARE restructure les tableaux de bord, les indicateurs, le modèle d’affaires, la compréhension de la création de valeur, du chiffre d’affaires et de la chaîne de valeur, le bilan/compte de résultat et les performances de l’organisation, articulant des comptabilités biophysiques et une comptabilité intégrée finale, connectée à la comptabilité financière de l’organisation.

Sa mise en pratique repose sur les éléments suivants :

- Définir les capitaux extra financiers

Il s’agit de discuter avec l’organisation pour déterminer les capitaux à préserver. Toutes les problématiques environnementales causées par l’activité de l’organisation sont repensées en termes d’entités capitales à préserver, ce qui permet de décentrer le regard de l’organisation au-delà de son périmètre

- Insérer les capitaux dans le modèle d’affaires

Tableaux de bord, Comptabilités biophysiques, Re-compréhension de l’activité de l’organisation et de sa création de valeur

- Mettre en place des actions de préservations des capitaux propres

Á chaque fois que des emplois de capitaux sont décidés et qu’il est estimé que ces emplois conduiront dans le temps à un dépassement de seuil de préservation des « actions de préservation » doivent être prévues pour garantir la préservation de ces capitaux. Ces actions de préservation sont de deux types : prévention et restauration. Ces actions structurent la « fonction de préservation » de l’organisation

- Appliquer CARE à l’ensemble de la chaine de valeur

En partant de l’hypothèse que CARE est appliqué à l’ensemble de la chaîne de valeur de l’organisation, il s’agit alors de requalifier et réévaluer les flux entrants et les flux sortants de l’organisation le long de la chaîne de valeur de l’organisation (et lors de ces investissements financiers).

- Structurer les coûts de préservation

Les étapes précédentes permettent d’évaluer les coûts des actions de préservation à prévoir lors de l’emploi de capitaux (coûts budgétés). Ces coûts correspondent à l’évaluation des capitaux employés

- Reprendre le modèle d’affaires en intégrant les coûts

La comptabilité biophysique établie lors de deux premières phases est reprise et traduite monétairement via les coûts de préservation. Cette phase donne lieu à une classification dynamique de l’ensemble de l’activité de l’organisation dans un plan de compte (et donc un Grand Livre), cartographiant en détail l’activité de l’organisation (entre ses activités d’exploitation et de préservation). Ce Grand Livre est une comptabilité intégrée (connectée aux plans de compte habituels), croisant enjeux financiers et non-financiers, traduits par le biais de valeurs monétaires (reposant sur le coût budgété de préservation). Durant cette étape seront également enregistrés les coûts réels que l’organisation consent, ce qui permet une comparaison avec les coûts de préservation budgétée.

- Créer un bilan, compte de résultat et annexe

- Effectuer une analyse intégrée

Une fois ce travail comptable finalisé, la dernière étape est de « faire parler » ces documents. Il s’agit donc d’étendre l’analyse financière pour proposer une analyse intégrée, apte à comprendre les performances de l’organisation de façon intégrée18 . Cette analyse est utile à de nombreux égards, parmi eux l’anticipation d’une législation future plus stricte et une meilleure compréhension du modèle d’affaires de l’organisation pour réorienter/restructurer si besoin ses activités.

En conclusion

Les états financiers sont impactés à tous les « niveaux ». CARE n’insère pas une comptabilité non financière à la comptabilité financière, mais restructure également la comptabilité financière actuelle en une véritable comptabilité intégrée. Apparition de nouveaux passifs, actifs, charges et classes de produits. Requalification des charges externes et d’achats. Mise en évidence de la fonction de préservation à côté de la fonction d’exploitation.

Restructuration de l’annexe (insertion de la définition des capitaux, d’une partie de la comptabilité biophysique).

Ce travail de fond nécessite au moins 2 ans de recul et demande d’une co construction approfondie des écritures comptables avec les équipes.